ストロングスタイルの呪いを解いた男 棚橋弘至が2026年1月4日引退を表明

マイクを握った棚橋弘至による「(いつまでも)闘っていたいという思いはありますが…」というくだりへのドヨメキ。会場にいたファンは一生忘れることはないだろう。14日、新日本プロレス両国国技館大会にて、棚橋が2026年1月4日をもって引退することを発表した。『100年に1人の逸材』は、新日本でどのような役割を果たしたのか。ぜひ、新しいファンにも知ってほしい。

棚橋「ゴールを決めました! 2026年1月4日、だからあと1年2カ月あります!」

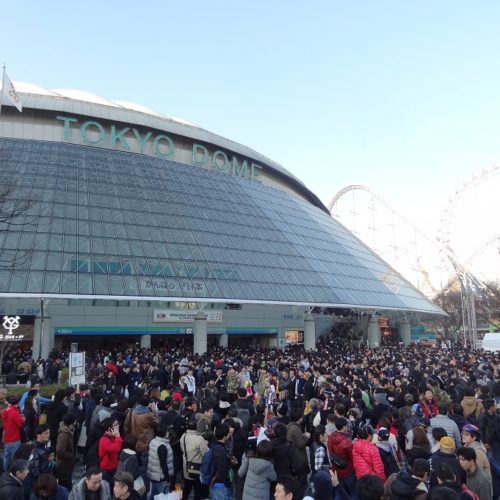

■新日本プロレス KING OF PRO-WRESTLING 2024

日時:10月14日(月祝)17:00

会場:東京・両国国技館 観衆6211人(主催者発表)

<第6試合/棚橋弘至デビュー25周年記念試合>

金丸義信

●高橋裕二郎

EVIL

9分05秒 ハイフライフロー→片エビ固め

エル・ファンタズモ

海野翔太

〇棚橋弘至

棚橋「みなさん、あらためまして! 新日本プロレス、100年に一人の逸材、そして代表取締役社長、棚橋弘至です!(場内拍手&歓声)。

はい、あっという間の25年が経ちました!(場内拍手&歓声)。これもひとえにみなさんが、熱い声援、ときどきブーイング(場内笑)、送ってくれたおかげだと思います、ありがとうございました!(場内拍手&歓声)。

こうして多くのみなさまの前で、いつまでも闘っていたい!(場内拍手&歓声)。闘っていたいという思いはありますが……(場内どよめき)。

フー……(深いため息をついてから)、棚橋のゴールを決めました!(場内どよめき)。2026年1月4日、だからあと1年2カ月あります!(場内拍手)。

はい、疲れないし、落ち込まないし、あきらめないけれど……、あと1年2カ月、全力で走りますんで、新日本プロレスをよろしくお願いいたします!(場内拍手&歓声)」

闘魂三銃士&新闘魂三銃士を通じて唯一、新日本を守り続ける100年に1人の逸材

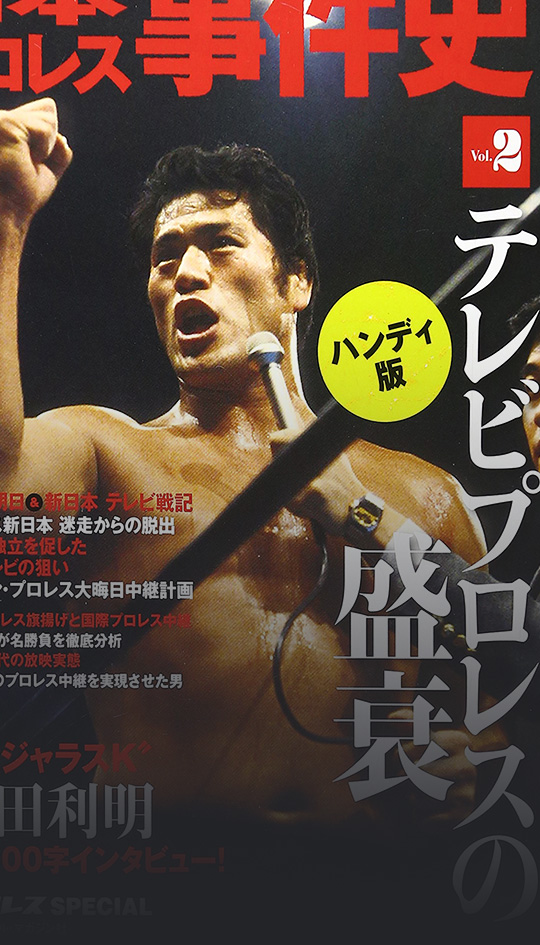

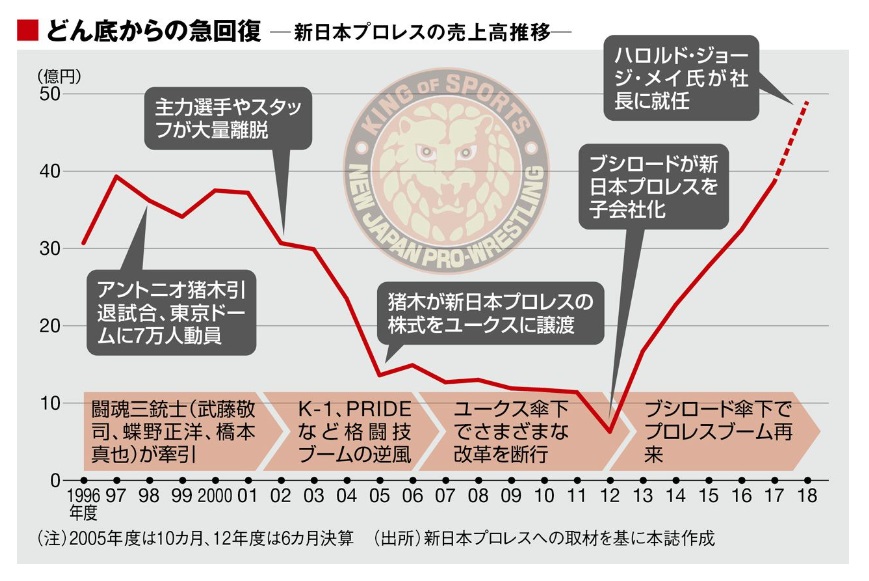

2000年から2005年にかけて、新日本の売上は急落。倒産寸前だったと表現していい。棚橋は2006年にIWGPヘビー級王座を初戴冠。「暗黒時代」と称される中で新日本プロレスを背負った。

(グラフ引用元:2019年、東洋経済オンライン)

こうして俯瞰してみると、下がっていた売上がユークス傘下で下げ止まり、ブシロード傘下で上がっていったことがわかる。

前後して、闘魂三銃士(橋本真也、武藤敬司、蝶野正洋)&新闘魂三銃士(棚橋のほか柴田勝頼、中邑真輔)は次々と新日本を去っていった。

▼1999年10月10日 棚橋がデビュー。

▼2000年 別組織を立ち上げようとした橋本が新日本に解雇される。

▼2002年 格闘技路線に危機感を感じた武藤が全日本に小島聡、ケンドー・カシンらを引き連れて移籍。(責任を問われた長州力も同年に退社)

▼2004年 大阪ドーム大会で棚橋vs.中邑が中止(カード変更、猪木によるマッチメイク介入の象徴)。

▼2005年 柴田が交渉決裂により新日本を退団(2012年に新日本に復帰)。

(藤波辰爾の退社、無我ワールド・プロレスリング参戦は2006年)

▼2006年 棚橋がIWGPヘビー級初戴冠。

▼2010年 蝶野が長期休養をきっかけとして退団。

▼2012年 オカダ・カズチカが凱旋帰国。

▼2016年 中邑がWWEに移籍。

▼2016年 内藤哲也がIWGPヘビー級初戴冠。

一度も離脱することがなかった棚橋は、新日本を継承すると同時に、変えた。

棚橋「新日本が設立されたときの理念、道場の練習量、試合における技術や勝負論っていうのはずっと大切にしています。今だから言いますけど、僕は新日本の中身はそのままで、それを包むパッケージを誰でも手に取りやすいようにちょっと派手にしただけなんです」(2018年、ケトルVOL.46)

よく当サイトでは「新日本ビッグマッチならではの重厚なラリー」という言い方をする。これをユークス傘下では棚橋・中邑が担い、ブシロード傘下では棚橋・中邑・オカダ・内藤が担っていった。

重厚なラリーを支えるのは、脱・四天王プロレス(四天王プロレスとは、1990年代の全日本プロレスでの三沢光晴・川田利明・田上明・小橋健太による、危険な技の応酬が含まれた試合スタイル)を目指しながらの必殺技至上主義(フィニッシュを大事にする試合の組み立て)とアスリートプロレスである。棚橋が中心となり、新日本プロレスは「プロレスかくあるべし」をつくり直した。「プロレスマニアによる閉ざされた、古くて怖い世界」ではなく「新規ファンに受け入れられる、わかりやすく盛り上がることができる世界」へ。

黒パンではない煌びやかなコスチュームがプロレス界の標準になったのは、棚橋による功績が大きい。試合においても、頭部をマットに突き刺し続けるような残酷ショーではなく、見ごたえのあるシーソーゲームで魅了する。技をシンプルに戻すかのように、棚橋はハイフライフローをフィニッシュにした。

リング上だけではない。既存プロレスにはない切り口としての「愛してまーす」をキメ台詞に据える。番組やイベントで名乗る際の「100年に1人の逸材、棚橋弘至です」も棚橋ならではだ。睡眠時間を削ってプロモーションを率先したのも棚橋。新規ファンと会話する際には、プロレス以外の話題から入って距離を縮める。SNSも駆使していった。

オールドファンがリバイバルを求め続けても…もはや地上波ゴールデン、国民的メガヒット曲がない時代

よく言われることだが、1980年代にあった地上波テレビという絶大な力、あるいは『ザ・ベストテン』時代の国民的メガヒット曲はもうない。テレビには1990年代にBS局・CS局が加わり、細分化していく。1990年代半ば以降生まれはデジタルネイティブと言われ、個人志向の高まりとともに「お茶の間」がなくなっていった。これにより、プロレスは共通言語ではなくなっていく。

加えて日本のバブル期(平成景気)が1990年代初頭に終わり、不況が深刻になった。多くのエンターテインメントにおいて、財布の紐をほどくファンが減少していく。

生き残りをかけ、あらゆるジャンルが「テレビ」よりも「体験」「ライブ」を重視するようになった。新日本もまた、時代に合致するべくユークス傘下、ブシロード傘下で闘い続ける。

それでも「地上波ゴールデン時代のプロレスブーム」の記憶(“金曜夜8時”は1986年9月26日まで)があまりに強大過ぎた。現代でも話題になるほどだが、黒パンでのストロングスタイルあるいは昭和プロレスに戻せばプロレスが復活すると信じているオールドファンは多い。

引退予定をマイクする際に「ときどきブーイング」なる言葉を棚橋は出したが、確かにかつての一部ファンの拒否反応はすさまじかった。2010年には、後楽園ホールでマイク中の棚橋(武藤敬司戦を控える)に「武藤に負けろ!!」との野次が飛んだこともある。

そんな状況に強い意志で毅然として立ち向かい続けたのが棚橋ではなかったか。中邑が猪木との接点を持とうとした際には、解説席で即座に「ストロングスタイルの呪い」と言い放った。

これは神様が用意した保険だったのかもしれないが、どこかでストロングスタイルの否定・肯定の正解はわからないところがあった。新闘魂三銃士としての中邑は「過去と闘って何が悪い」と言い放ち、「キング・オブ・ストロングスタイル」と猪木の肩書きを継承してみせる。柴田は黒パンと格闘技スタイルを踏襲した。これまで新日本に残り続けたのは棚橋のみであるが、IWGPヘビー戴冠歴において中邑・棚橋を圧倒することでリング上でも決着をつけたのかもしれない。

視点を変えると、猪木はこのような見解も出している。

猪木「(自身のプロレスがブームとなる前を述懐して)そのころは会場に行きましたらね、300人くらいしか客が入らなくてね。割と地方行くと年取った人ばっかりで、老人ホームみたいな感じで。俺たちが一生懸命やりゃ、子供が一生懸命みてくれるというね、なんかそういうひとつの信念みたいなものがあって」

(1984年、テレビ朝日『徹子の部屋』)

猪木「(新日本プロレスを離れた後は)あまりプロレスを見ないようにしていました。現実に起きている変化は、俺にとって自分の思っているプロレスとは違う方向だったから。でも、最近はそれも小さなことだったな、と。もっともっと大きな懐で(見ないといけない)。時代時代に深く沿って、全てのプロレスが永遠に発展していくようにと願っております」

(2022年3月1日、日刊スポーツ)

猪木「(「ストロングスタイルは」)簡単に言うと『イズム』ですね。力道山師匠によってアメリカのプロレスがリニューされ、形が変わった。(力道山が)亡くなった後にも、俺たちが異種格闘技を含めて、今までの殻を破ってね(変化させた)。ただ、それをはたから見ていれば『何をやっているんだ、猪木は』と(思われた)。今の俺も同じようにプロレスをそういう目で見ている部分があるから。否定だらけの人生で(自身も)『あれはいけません。これがいけません』と言ってきたけど…。そういう中でも、なぜか絶対になくならないものというか、変わらないものがある。それは『闘争心』『闘争本能』だと思うんですね。だから、これからは次のプロレスの時代。それはそれで楽しみに思っています」

(上同)

新規ファンに目を向け、「何をやっているんだ、猪木は」と言われながら殻を破り続けた猪木。新日本をV字回復へと導いた棚橋の姿勢が、猪木の言葉にしっかりとかぶってくる。

2015年の『ゴング』誌インタビューも印象深い。かつての自身の「新日本のために捨て石になってもいい」との言葉について棚橋は言及。「『精一杯やったけど、ここまでだった、ごめん』っていう自分へのスケープゴートだったなと思って、もう二度と言いません」とした。

あれから10年。新たなる決着をつけるべき2025年は“昭和100年”でもある。幕開けとともに、棚橋は引退ロード、そして社長業との本格両立を始めるのだ。