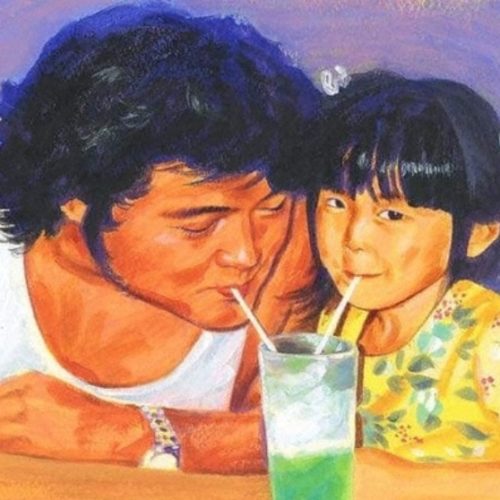

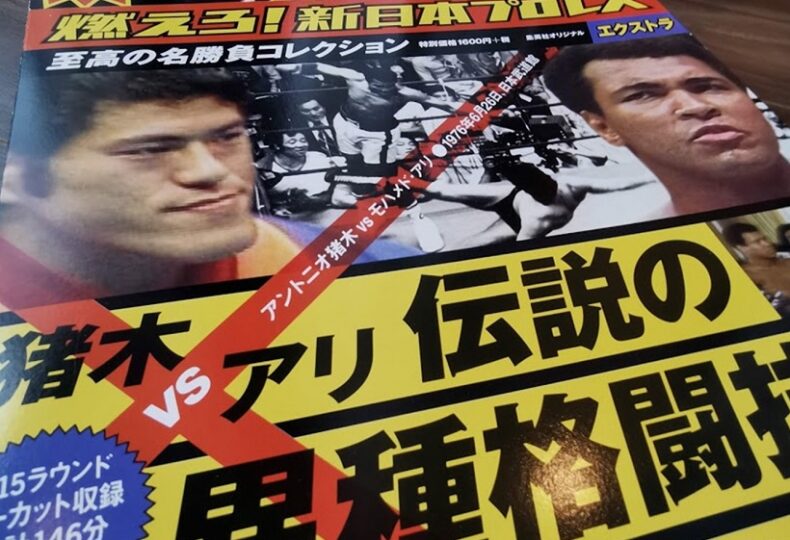

アントニオ猪木vs.モハメド・アリ戦から45年 真実を巡る旅は止まらず

1976年6月26日に行われた「異種格闘技戦」であり「格闘技世界一決定戦」であるアントニオ猪木vs.モハメド・アリが45周年を迎えた。ボクにとってはプロレスファンになる前の試合だが、その後のプロレス・格闘技に対して大きな影響を与えた試合でもある。真実を巡る旅をUPデートしてみたい。

ファンにとって通説化。2007年に柳澤健氏がまとめた猪木アリ

当サイトを16年以上に渡り開設しているが、何かを書くと、異なる見解を持つ方からメールが送られてくる。これまでお叱りも称賛もいただいた。深く見ている関係者も自身の見立てにこだわりを持っている。それが猪木アリ戦というテーマだ。

2007年3月に第1刷を迎えた柳澤健著『1976年のアントニオ猪木』。ノンフィクション作家という肩書もあった柳澤氏の構成は話題となった。当事者である猪木・アリのファイターとしての不足を指摘しつつも、「猪木は真剣勝負を闘った」というアウトラインを踏襲している。

同書はプロレスファンの回顧志向にハマっただけではなく、猪木信者により繰り広げられてきた説が“通説化”されたとも言えたのだ。柳澤氏はこれを自身のストックとし、週刊誌等でも猪木アリを繰り返し綴った。

来日直前のアリは、一部のメディアに向けて次のように語っていた。

「私がミスター猪木とマネージャー、関係者に言いたいのは、我々はエキジビションファイトを行うということ。それを一般の人にも理解してもらうことだ。私は彼を本気で殴らないし、彼も私の手を本気でねじ上げたりしない。そもそも、私が彼と試合をする話が持ち上がった時、事前にリハーサルをして彼が勝つことになっていた。そして私は早々とレフェリーに負けの判定を下される予定だった。

だが、私はイスラム教徒であり、全世界の人々から信頼されており、そんな八百長に参加したくなかった。私が本気を出せばボクサーでない彼はフロアに倒れるだろう。しかし、今回はあくまでもエキジビションであり、誰も傷つかないことを世界中に知らせなければならない。

マスコミが“本気で殴るのか”と聞いてきたとき、その答えを用意しなければならない。お互いに本気でやる、と答えてそうしないと八百長と呼ばれてしまう。金のために全世界を騙した、と言われるには、私の名声は高すぎるんだ。これはエキジビションであり、リハーサルを行うことを世界に伝える。私が言いたいのはそれだけだ」

(柳澤健 2016.06.13 猪木との格闘技戦 当初アリは本気でやるつもりなかった|NEWSポストセブン)

当然ルール作成は困難を極めたが、なんとか妥協点を見出すことができた。「アリがバンデージに石膏あるいはシリコンを入れて固めていたから、一発当たれば猪木は死んでいた」

「猪木は圧倒的に不利なルールを呑まされた。投げ技も関節技もタックルも禁止された上に、公表されない裏のルールまであった」

このような信憑性に欠ける噂が40年後の今でも信じられているが、亡くなったスーパースターの名誉のためにも書いておこう。

試合は退屈だったかもしれないが、極めてフェアなものだった。石膏も、シリコンも、がんじがらめのルールも、裏ルールもなかった。

禁止事項は頭突き、ヒジ打ち、膝蹴り。頸椎や喉への打撃は禁止。蹴りも禁止、ただし膝をついたり、しゃがんでいる状態の時の足払いは許される。ごくノーマルなものだ。

ふたりの試合が退屈なものになった理由はルールによるものではない。猪木はアリのパンチをかいくぐって組みつき、テイクダウンすることができなかった。実際に猪木は何度かタックルを試みたがいずれも失敗している。猪木にはタックルの技術がないのだ。

一方、アリはグラウンド状態で猪木の上になり、殴ってKOする自信がなかった。だからこそいくら蹴られてもスタンド状態を保持したのだ。

アリのトレーナーであり、セコンドについたアンジェロ・ダンディは、私の取材に次のように答えてくれた。

「試合に関しては、私の知る限りでは事前の筋書きなどは一切ない。ルールミーティングでは、猪木側が最初は難題を吹っかけてきたものの、結局は我々の要求を考慮してくれて、こちらとしても非常に納得いくルールとなった。

『グローブに何か仕込んでいたのではないか?』と疑われたことは一度もない。戦うからには、もちろん勝利を前提に試合の準備に励んだ。基本戦略は、距離をとって猪木の組み技を防ぎつつ、機を見てパンチをヒットさせることだった。

しかし、試合が始まってみると、こちらが想定していなかった事態が起こった。それは周知のように、猪木が自らキャンバスに座り込んだことだった。猪木の戦法に憤りを感じたことはない。むしろ敬服した。

あの戦法は彼がアリに対していかに敬意を表していたかを象徴していた。彼がアリを軽く見ていたらあのようなポジションはとらなかったはずだ。面食らったアリは平静心を少々失ってしまった。私としては、何とか活路を見出そうとラウンドごとにあらゆるアドバイスを与えたものの、功を奏さなかった。

試合結果は引き分けだったが、レフェリー、ジャッジに関しては何の不満もなく、むしろ敬意を表するばかりだ」

モハメッド・アリ対アントニオ猪木の異種格闘技戦が話題になるのは日本だけだ。世界各国では、アリの素晴らしいキャリアに汚点をつけた奇妙で退屈なイベント、という程度にしか思われていない。

(柳澤健 2016.06.16 アリ対A.猪木 バンテージに石膏や裏ルールなど噂の真相|NEWSポストセブン)

試合直後におけるマスコミの「世紀の凡戦」バッシングは相当なものだった。両者とも踏み込み切れないままに、15フルラウンド引き分け。3名ジャッジで1人が猪木、1人がアリ、1人がドローと採点したことも「茶番」と扱われる要素となった。

それが評判として“ひっくり返る”という奇跡をボクらはみる。白黒をつけにいくのが人間のサガであり、世論は見事なまでに変わっていく。「盛り上がりがなかったからこそ真剣勝負」「制約されたルールで猪木の闘いは立派」とされた。

もう少し探っていこう。

『プロレススーパースター列伝』原作者・梶原一騎氏が記した舞台裏とは何か?

ライターの安西伸一氏が5年前に巌流島サイトで、猪木アリに関してのコラムを記している。

40年前の猪木vsアリ戦には、公にされない約束事が、両者の間にあったのだろうか。そもそも実際どんなルールだったのか、直前まで変更が繰り返されたそうだが、最終合意したルールの和訳も英文も見た記憶がない。

梶原一騎氏は生前最後の本で、この一戦の舞台裏ともいうべき話を書いているが、それは新間寿氏やケン田島氏の証言とまったく食い違うものなのだ。

当時、現場にいたプロレス取材の先人のひとりから、「記者仲間のみんなで、この日のことは墓場に持っていこうと約束したんだ」と聞いたことがある。

幾人かから断片的に当日の話を聞いたことがあるが、それはここでは書かないことにする。

ここからは私見になるが、接近戦において、猪木は自分がロープを背にした状態から、中央に向かってタックルをすれば、いくらレスリング選手のような素早いタックルではないにしろ、リング中央でアリからテイクダウンを取れる可能性はあったはずだ。そうすればアリのロープブレイクは防げたと思うのだが。

逆に、アリの単発のジャブは簡単に猪木の顔面をとらえていたのだから、どう考えても連打を打てば当たっていたはずだ。

でも、どちらもそれをしなかった。

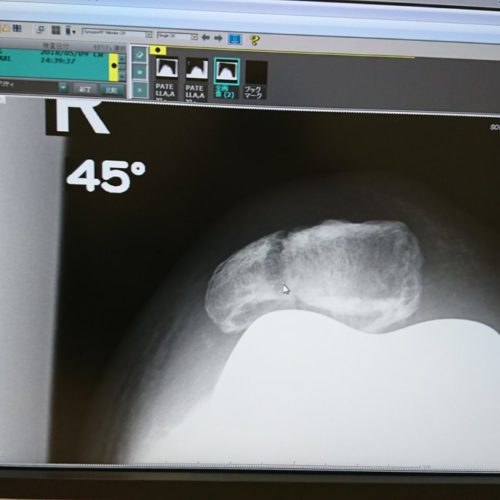

猪木の蹴りが効いていないとは言わないし、ヒザの横などをピシャッと蹴られたらすごく痛いことはわかるが、あれでアリが血栓症になったというのなら、キックボクサーやフルコンタクト空手の有段者で血栓症になっている人は、たくさんいるはずだ。足を無防備に蹴られ続けたら、腫れるのは当たり前だ。最後までよく立っていたとは思うが、血栓症にさせたことが、さもすごいことのようにいわれるのは、僕にはわからない。

(2016/06/14 文◎安西伸一(フリーライター) 40年目の再検証を経て感じる、猪木アリ戦ルールの謎 | 巌流島)

安易に「盛り上がりがなかったからこそ真剣勝負」とはしない姿勢があるコラム。

猪木アリ45周年に間に合わせようと、安西氏が「梶原一騎氏の生前最後の本」とした本を探していた。どれに相当するのかよくわからない中で、幸運にも2冊目の梶原本購入で該当と思われる記載にたどり着く。

[地獄からの生還 梶原 一騎 (著) 様々な格闘家との交流、愛した女のこと、獄中の生活、明日までの命と言われながらの闘病についてなど、波乱に満ちた人生を豪快に生き抜いた男が、逝く3年前に残した異色の自伝]

興味ある方は古書を当たっていただきたい。ごく一部を引用。

アリが来日し京王プラザホテルに落ち着いて、試合が始まる2日前になった時だ。猪木、新間、オブザーバーとして私、その他に2人。我々は試合の打ち合わせのためにホテルにアリを訪ねた。一室に入ってアリの関係者を交えての話し合いが始まると状況は一変した。我々の提案をアリが一蹴したのだ。

「ノー。ことリングに上がれば私は真剣になる」

新間寿は顔色を変えた。派手な試合展開で観客も盛り上がると思えばこそ10億円という大金を払ったのだ。

「君の顔を立てて、猪木は10回でも20回でもダウンして見せよう。だから君の方も猪木の蹴りを受けて倒れたり、リングに転げ落ちてくれ!」

「ノー。シビアな試合でいく。私はレスラーに対してもスキを見せたくない。アイ・アム・ザ・グレイテスト!」

(中略)

アリは猪木をサンドバックにしようと思っていた。アリが無茶苦茶に攻撃してくるのなら猪木も攻撃しなくてはいけない。相手が本気でフィニッシュに来るのならこっちも本気だと色めき立った。

真剣勝負を主張したのは猪木側ではなくアリ側。「えっ、こっちの方が真実なの!?」と戸惑うかもしれない。それほど有力者の発言にファンはなびきがちで、安西氏も「この一戦の舞台裏ともいうべき話を書いている」と一目置いた。感情の起伏を拾うタッチが秀逸で、リアリティに溢れるものだ。確かに「新間寿氏やケン田島氏の証言とまったく食い違う」ものとなっている。

しかし---当時はアリを10数人の取り巻きが囲み、ボクシング側マスコミ、プロレス側マスコミが目を光らせていた。こういった試合脚色にかかわる話をするにはそうとうな厳戒態勢が必要であり、試合2日前との記載も当時の流れに合わない。当時を探っているライターにも聞いたが、創作との断言をもらった。

舞台裏を匂わせたものの、実際は『プロレススーパースター列伝』大人版といったところか。自分が世紀の一戦に携わっていたという歴史を仕立てたかった、あるいは自分ならこうプロデュースしたという主張だったのではないか。

あの巨匠、梶原一騎氏でさえも本当は深く絡みたかった。それが猪木vs.アリなのである。ただし、全く関わらなかったわけではなく、アリキックにつながる特訓の仲介などには関わったという話はある。

「世紀の凡戦」が生んだ二項対立。それは真剣勝負か、エキジビションか

冒頭に話を戻すと、来日前のアリは「これはエキジビションであり、リハーサルを行うことを世界に伝える」としていた。この記者向け録音テープは関係者経由で新日本プロレスにも届けられる。

新間「猪木さんとの試合が決まった後、アリは向こう(米国)の記者にどういう試合になるのかを問われ、自分の考えを話した。その録音テープが、猪木さんのマネジャーであった私にも事前にメッセージとして送られてきたわけです。当時、交渉の通訳をお願いしていたケン田島さんにテープの内容を聞かされてね。エキシビションという言葉もあったけれど、最後まで聞けば、アリは決められたルールに従って正々堂々と試合をしたいのだと、私はそう理解しました」

(中略)

アリは次のように語っている。

<猪木とマネジャーたちはリアルなマッチを望んでいるらしいが……俺は、全力で彼を殴らないことを観客に知らせておきたい……猪木も全力でこっちの腕をネジあげたり、ほかの技でそういうことはしないと……われわれは意図的な……ことはしないと。そのことはみんなにも知らせておく必要がある、そうじゃないか?>

対外的には公開されていなかったテープで、アリは明確にエキシビションマッチを望み、しかもそれをオープンにすることを要求していた。

だが、アリはこうも語っている。

<リアルでやると言うのなら、俺たちはリアルでやる。猪木がベストを尽くして、俺をホールドすることができるかもしれない。俺も猪木をノックアウトするかもしれないし、そうはいかないかもしれない……だがリアルでやるとすれば、もう少ししっかりしたパンチを繰り出すことになる。

そしてリアルでやる場合には、向こうに伝えてもらいたい。その場合は、床に寝転がるとか、やっていいこと、いけないことについての規則が課せられるということを>

アリは「リアルファイトでやるというならそれでもいい」と自信を見せる一方で、その場合にはルール変更を迫ることを示唆しており、実際の交渉でもそのとおりになった。

新間はこう語る。

「このテープの内容は当時、猪木さんには伝えていません。届いたことは伝えたが、知る必要はない、と猪木さんは言った。試合にどのような姿勢で臨むか。私はリングの中のことについては立ち入らないのが信念ですが、これについては最初から最後まで、本人に一切、迷いはなかったと思っています」

(2021年 6/26(土) アントニオ猪木対モハメド・アリ…あの伝説から45年 来日直前に届いたカセットテープの「中身」〈AERA〉(AERA dot.))

アリが「向こうに伝えてもらいたい」としたテープは、「リングの中のことについては立ち入らないのが信念」の新間氏にも、「知る必要はない」とした猪木にも黙殺された。

繰り返すが、アリ来日後は10数人の取り巻きが囲み、ボクシング側マスコミ、プロレス側マスコミが目を光らせていた。試合脚色にかかわる話も、アリが意図していたリハーサルもできなかった。

それでいて、オモテでのテレビ中継含む会見ではお互いに「これは真剣勝負」「賞金マッチにしよう」とやり合う。翻訳担当も、この前提から崩れずに対処していく。取り巻きを入れると試合本質に言及できず、やれてもルール談義がせいいっぱいだったことだろう。

アリによる「リアルでやる場合には、向こうに伝えてもらいたい。その場合は、床に寝転がるとか、やっていいこと、いけないことについての規則が課せられる」という言い回しも興味深い。自然に考えれば、相手に床に寝転がることを禁じて殴ることを意図したのだろう。実際のルールがそうならなかったことが、“リアルにやる場合”にならなかった可能性を物語ってもいる。

“煽り”ではない正確な新日本からの返答なき状況で、アリは疑心暗鬼なままに、当初の「私は彼を本気で殴らないし、彼も私の手を本気でねじ上げたりしない」を遂行するしかなかったのではないか。こうして「世紀の凡戦」にも「リアルファイト」にも映るスーパーマッチは実現した。

ことプロレスファンは「本当はどうだったんだろう?」と斜めに構えて、複数説が平行線をたどるものである。本稿では梶原氏の記述も取り上げたが、勘所のあるファンならば「梶原氏であれ新間氏であれ『本当は?』と常に構えて見てるよ」と言うはずだ。

そんなことで猪木アリ戦という金字塔は、全く揺らくものではない。2人でしか実現できなかった闘いがここにはあった。

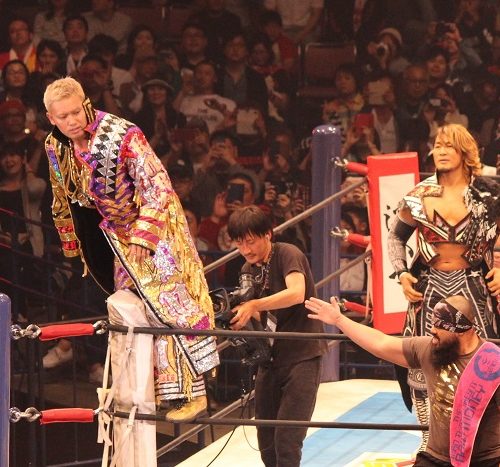

この一戦が日本プロレス界に与えた影響。

試合内容から、ファンやメディアから不満の声が上がるが、この一戦が日本プロレス界に与えた影響について柳澤氏は次のように語る。

「猪木さんは、その頃から『プロレスこそ世界最強の格闘技』と言い出すんです。とにかく、世界最強の男と引き分けた、と。その言葉にプロレスファンは痺れました。

要するに、アントニオ猪木対モハメド・アリの試合は、『プロレス=最高の格闘技』という《ファンタジー》をつくりだすことに成功したんです。

その結果として、UWFが設立され、PRIDEが誕生するなど、“真剣な総合格闘技” が普及しました。この点で、日本のプロレス史に残る大きな試合となったのです」

あくなき向上心を持ちながら、闘い続けた猪木。その闘魂は、今も脈々と日本プロレス界に受け継がれているのだ。

(2021年 6/26(土) 猪木vs.モハメド・アリ、日本プロレス界を変えた伝説の15ラウンド/6月26日の話(SmartFLASH))

青木真也と常見陽平氏が語り合った猪木の人生の大勝負論。

常見:「猪木対アリ」は引き分けでしたが、もし、猪木さんが負けたらどうなっていたんでしょうか?

青木:なにも変わっていなかったとおもいます。猪木さんは勝ち負けで立場がひっくり返る器じゃない。それはアリさんもそうでしょう。むしろ、勝敗がついていたらお互いもっと面白くなったかもしれない。もう一回やったかもしれないし。

常見:アリさんにプロレス参入の話はありましたからね。再戦して「猪木がもっと強くなる物語」を私たちはみることになっていたのかもしれません。

青木:どちらにせよ、あれは勝ち負けを超越した試合だったと思います。あの試合はアントニオ猪木さんが新日本プロレスのオーナー社長だからできたものです。猪木さんは社長でありながら、レスラーだった。ですから、自分にとって100%ベストな対戦相手を連れてくる。会社のお金を自分に100%投資するスタイルです。そして、自分の代表作をつくってきたんです。スポンサーにサントリーやカネボウといった大手企業がつきましたし。こんなの、今ではなかなかないですよ。

常見:上に人がいたら絶対に無理でしょうね。利益が出ないと難しいですし、新日本プロレスは実際に多額の借金を背負ったわけです。猪木対アリのギャラに関してもよくわかっていません。「20億円要求されたけど、ちゃんと払わなかった説」とかいろいろありますが、少なくとも、億単位を払ったので、すさまじい借金を背負ったはず。

でも、そのおかげで猪木さんは「アリとやった男」として、世界中に名をとどろかせた。恐ろしい先行投資ですよね。猪木さんの有名な試合は、ほとんどアリ戦の後です。その上で、政治家になった。こうなると、もう投資じゃなくて投機ですよね。

青木:「借金」という感覚がない。猪木さんにとっては貯金です。度胸がすわっています。猪木さんは普通じゃないんです。

(2016/06/26 格闘家・青木真也が語る「猪木対アリ」の意味 | 「若き老害」常見陽平が行く サラリーマン今さら解体新書 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準)

アントニオ猪木「私もまた、アリとまったく同じ感想を持っている」。

---猪木さんにとってのベストバウトは?

38年間の現役生活を振り返るとき、必ずこの質問を受ける。そんなとき私は「アリとの一戦です」と答えている。(中略)

アリはあの試合のことを「神に仕組まれた闘い」と語ったことがあるという。私もまた、アリとまったく同じ感想を持っている。

(中略)

私は「あと一撃」を振り落とすことができなかった。それが、どうしてだったのかは自分でもわからない。

やはり、あの闘いは私とアリとの守護霊同士の闘いだったのではないだろうか? あるいは、私とアリの、それぞれの神同士の闘いだったのではないだろうか? 引き分けに終わったのは、ひょっとしたら神同士の談合だったのではないか? そんな冗談みたいなことを真剣に考えてしまう自分がいる。

(アントニオ猪木 2009年 著書『真実』(ゴマブックス))

猪木アリの話になるとオールドファンは熱くなった。「世紀の凡戦」に対して「リアルファイト」、「エキジビション」に対して「真剣勝負」。何十年越しの猪木による「点から線」がここにある。

この一戦は世紀の作品となった。ゆえに猪木はアリ戦を「ベストバウト」と認めるのである。